书画心迹也,诠释的都是自己对人生的体验与感悟。透过一个人的艺术作品,就能洞悉其内心世界,亦如青藤、八大人生之跌宕、艺术之恣纵。

“懵懂的幼年,惫赖躺在炕上,清晰记得微黄的墙上挂了一幅清荷图:两只粉白色的花朵,娇艳而不妖冶,斜角上伴着一苞花蕾,似开非开,羞答答的样子,像邻家爱脸红的小丫头。翠绿的叶子下,藏着两只鸳鸯,晨光透过薄薄的窗棂纸,映着鸟的羽毛,绚丽极了。”

刘卫娟《盛开在墨池中的清荷》这段文字,轻灵而又着上了厚重的底色,质朴而暗藏着韵律的跳动。在这里,文字与图景是通感的,是交织的,是相得益彰的。你可以想到,民国那些名媛才女们的摇曳身影;可以感受到,《你是人间四月天》的清新词气;也可以领悟到,凭栏凝望娉婷成了小曼丹青水墨的艺术定格。刘卫娟就是这样一个充盈着素心与清奇的当下女子。熙攘之中,赓续散发着南山清风东篱菊色。刘卫娟老师的特别之处,就在于其综合素养和多面才情在当下社会如此凤毛麟角。

“参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。”出生优渥的刘卫娟幼承家教,文艺并修,从她的笔名刘柏汝中,似乎也能感受到一种来自书香门第的闺秀之风。她先后在《青岛文学》、《辽河》、《青海湖》、《齐鲁晚报》、《青岛日报》等报刊发表文章30余篇,其中《我和父亲的画家梦》获得山东省作家协会“庆祝中华人民共和国成立70周年”征文优秀奖,《老家的距离》获得青岛市政府“改革开放40周年”征文三等奖奖。《银幕上的那碗饺子》《青花》《黄豆酱》等文也多被媒体选载。

刘卫娟有很多社会头衔。在文字领域,她是山东省作家协会会员、山东省散文学会会员、青岛市作家协会会员;著书立说闲余,刘卫娟尤其痴迷写意丹青,在绘画领域也颇有建树,是青岛市美术家协会会员、平度市美术家协会副秘书长、《天柱》文学杂志艺术总监。文字之外,刘卫娟尤其痴迷写意丹青。文学创作功成转而绘画,反而成全了她作为女性那种有超越常人的艺术洞察和情感的细腻,给予一切事物以美的审视。平庸的眼力是由于底蕴的浅薄,书香浸染的刘卫娟功底扎实、师法高古,以“海派”为根基,尤深汲“任家”笔墨构图之机巧。

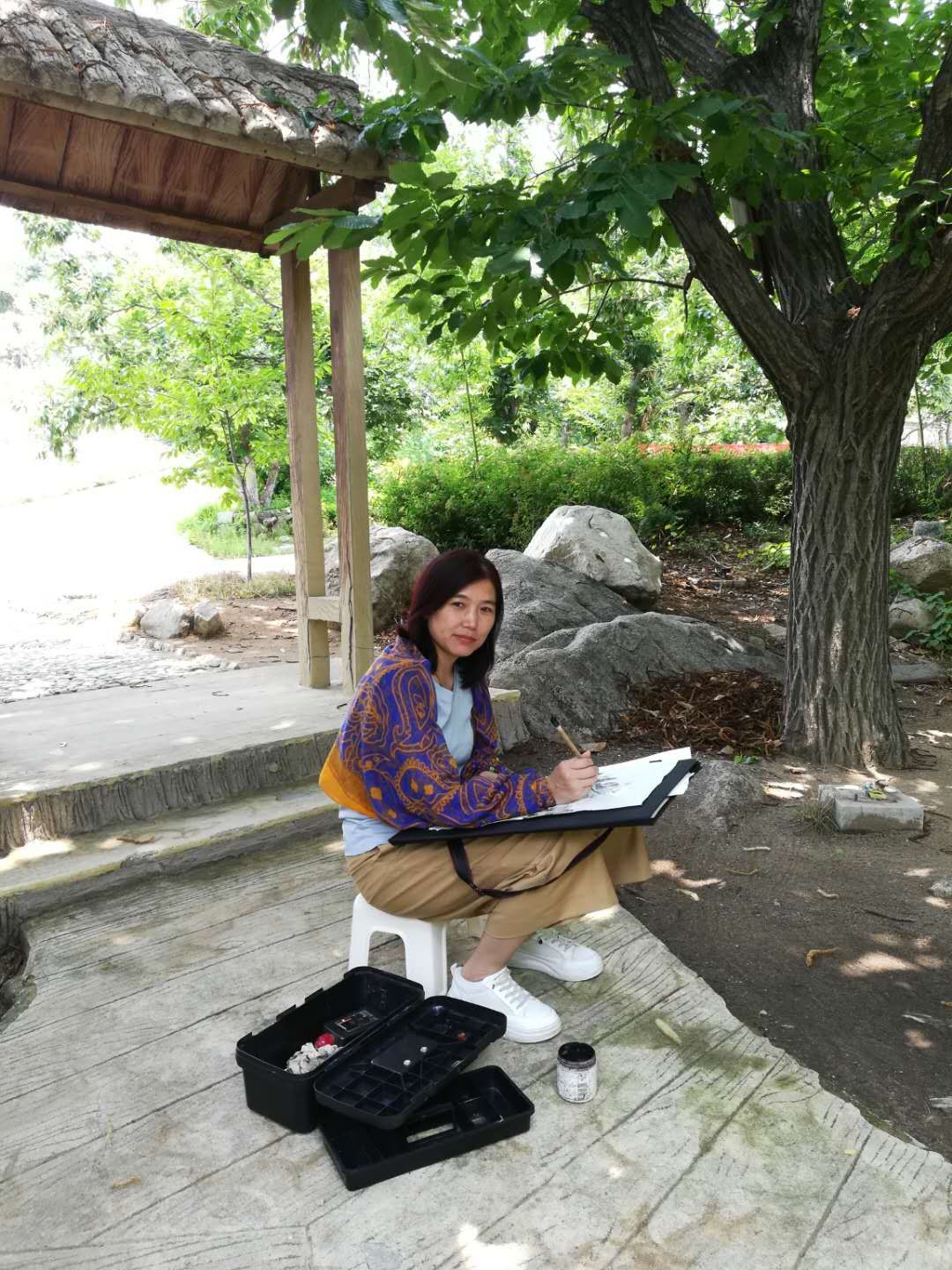

刘卫娟老师的作品构图饱满、留白巧妙,笔墨简逸放纵,设色淡雅明净,兼工带写,格调清新,散发着柔和、温馨、素雅、清奇之感。“一位成熟的画家,不仅要有高超的画面制作技艺,驾驭绘画语言的能力,更要有思维的深度、知识的广度、修养的厚度和不与人同的风度,正所谓功夫在画外。”艺术之路的跋涉,方向的选择与自身的努力同样重要,深悟“画家是怎样炼成的”之道的刘卫娟老师淡定从容地汲取着成长的营养。临摹与写生是书画艺术登堂入室的不二法门。临摹名家作品是卫娟老师日常必修,临池不辍赓续丹青。“有时候临摹一幅古画,反反复复地揣摩描绘几个小时,胳膊酸麻颈椎疼痛而不觉,但看到笔下圆满的作品,心底的那份欢喜仿若初恋,辛苦孤寂顿时烟消云散。”

《芥舟学画编·摹古》中说:“法同,则性情无以异矣,故仿古正惟贵有我之性情在耳。假舍我以求古,不但失我,且失古矣。”自小就生活在青岛的刘卫娟,深受海洋文化的熏陶。海洋文化中崇尚力量的品格,崇尚自由的天性,崇尚哲思的开创,都比内陆文化更丰富和包容。丹青之趣法取“海派”也就成为她必然的性情趋向。

守得云开见月明。常年的墨池坚守,以及过人的艺术禀赋,使得刘卫娟的艺术之路已然渐呈“清风自来”的芳华。(文/赵京林)